Un itinerario di letture sul passato presente. Il ritorno della narrazione collettiva in chiave magica e infatiloide è un fattore di cui il fascismo storico prima, e oggi i populismi, si nutrono evitando la condivisione delle decisioni.

La discussione sulla radice di questa lunga stagione populista, che da tempo ci accompagna e della quale il cosiddetto «sovranismo» è solo una variante intervenuta recentemente, non finirà di certo in tempi brevi. Posto che il populismo sia essenzialmente rappresentanza senza regole di garanzia, ovvero in assenza di Costituzione, così come il sovranismo raccolga l’esigenza di confini simbolici in un’epoca tanto globale quanto agorafobica, la riflessione sul loro manifestarsi ha come radice comune l’interrogativo della fine della politica in età moderna.

Infatti, se la politica è esercizio inclusivo, ossia riconoscimento e inserimento di una pluralità di soggetti individuali e collettivi nella sfera pubblica, oggi è la sfera pubblica medesima ad essersi trasformata. Per più aspetti frantumata. Poiché non è più il campo delle decisioni strategiche e neanche il luogo privilegiato di contrattazione e di realizzazione dei processi redistributivi.

Quarant’anni di enfatica legittimazione delle diseguaglianze, intese come elemento costitutivo delle relazioni e delle identità sociali in una logica mercatista, non possono non avere lasciato il loro segno. Così come, leggendo i processi del presente alla luce del passato recente, la etnicizzazione dei conflitti (quello che chiamiamo «razzismo») risulta essere un prevedibile esito del tramonto della democrazia sociale. Non è una novità, quindi, essendo semmai la condizione che si registra quando un lungo ciclo va verso la sua conclusione.

Un utile riferimento interpretativo è quello offerto da Federico Finchelstein, Dai fascismi ai populismi. Storia, politica e demagogia nel mondo attuale (Donzelli, pp. 278, euro 28). La vicinanza tra fascismi storici e populismi è alla radice della sua riflessione. Il richiamo al precedente fascista, altrimenti non solo inopportuno ma anche un poco bislacco se ripetuto come una sorta di etichetta immodificabile, d’altro canto trova la sua ragione proprio nella percezione coerente che una fase storica si sia conclusa.

Un utile riferimento interpretativo è quello offerto da Federico Finchelstein, Dai fascismi ai populismi. Storia, politica e demagogia nel mondo attuale (Donzelli, pp. 278, euro 28). La vicinanza tra fascismi storici e populismi è alla radice della sua riflessione. Il richiamo al precedente fascista, altrimenti non solo inopportuno ma anche un poco bislacco se ripetuto come una sorta di etichetta immodificabile, d’altro canto trova la sua ragione proprio nella percezione coerente che una fase storica si sia conclusa.

Cent’anni fa era l’esperienza liberale – espressa dal notabilato come forma di organizzazione degli interessi di gruppi circoscritti, corporati e, al medesimo tempo, rivelatisi in grado di dare sostanza a istituzioni collettive, ossia nazionali, nelle fasi di unificazione nazionale – a manifestarsi incapace di dare delle risposte agli effetti sociali dello sviluppo economico ed industriale di cui la prima guerra mondiale era stata una delle manifestazioni più rilevanti. L’età fordista, che avrebbe avuto lunga durata, quanto meno fino agli anni Sessanta del secolo trascorso, dopo essere stata affrontata con il ricorso a un violento autoritarismo di Stato, trovò nell’estensione all’intero Continente del «compromesso socialdemocratico», a partire dal 1945, il suo definitivo calco politico. Un rapporto che metteva in relazione ricchezza prodotta, redistribuzione collettiva, responsabilità sociale delle imprese e coesione territoriale.

Oggi, invece, misuriamo come quel sistema di equilibri, basati sull’integrazione nazionale delle classi lavoratrici, si sia interrotto, se non completamente esaurito. È la nozione medesima di lavoro ad essere sottoposta a continue transizioni. Non è più comunque il paradigma sul quale misurare l’accesso alle risorse e la loro effettiva fruizione.

La democrazia sociale, faticosamente istituita nel corso del Novecento, è quindi oggi il vero soggetto in crisi. Il differenziale in campo non è solo sociale (l’origine delle famiglie) e culturale (la disponibilità di risorse simboliche e la capacità di utilizzarle per favorire la propria mobilità ascendente) ma generazionale e demografico. Come fu cent’anni fa, per l’appunto.

A pagare il prezzo più alto di questa eterna transizione, infatti, sono soprattutto le coorti generazionali più giovani, che hanno meno potere di contrattazione a proprio favore. Non fu un caso che a riconoscersi, in quell’epoca, nei miti della gioventù eterna fosse proprio parte di coloro che spesso avevano pagato il tributo più alto nella guerra. Il fenomeno del reducismo aveva un peso sociale che fu completamente frainteso dal socialismo. Così come la crisi di status e ruolo sociale dei ceti medi, della quale Mussolini seppe invece farsi in qualche modo portavoce, ad esempio ricorrendo a un linguaggio che spezzava la sintassi liberale e travolgeva quella nazionalista.

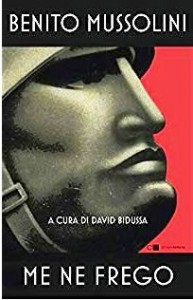

Al riguardo, David Bidussa, nella curatela di Me ne frego (Chiarelettere, pp. 144, euro 12), recupera alcune questioni centrali sulla continuità e le discontinuità che connotarono innovativamente la presenza di un movimento che avrebbe travolto gli ordinamenti liberali e la rappresentanza socialista e popolare. Del fascismo trascorso, d’altro canto, continua a rimanere in auge l’idea seduttiva che dinanzi alla scomposizione sociale in atto il ruolo dell’autorità sia quello di intervenire in maniera secca, diretta, condizionante, per dare corso ad un processo di rinazionalizzazione delle masse.

Al riguardo, David Bidussa, nella curatela di Me ne frego (Chiarelettere, pp. 144, euro 12), recupera alcune questioni centrali sulla continuità e le discontinuità che connotarono innovativamente la presenza di un movimento che avrebbe travolto gli ordinamenti liberali e la rappresentanza socialista e popolare. Del fascismo trascorso, d’altro canto, continua a rimanere in auge l’idea seduttiva che dinanzi alla scomposizione sociale in atto il ruolo dell’autorità sia quello di intervenire in maniera secca, diretta, condizionante, per dare corso ad un processo di rinazionalizzazione delle masse.

Il quale consiste nell’unire l’altrimenti separato per sempre, dando forma a collettività tendenzialmente amorfe, segmentate, prive di un centro identitario. Lo scambio tra libertà individuali e protezioni, che è alla radice dei regimi fascisti, non è quindi venuto meno, anche se l’esperienza di quelle organizzazioni politiche e sociale è oggi improponibile, fosse non altro per la diversa natura dei conflitti sociali in corso. Mentre invece il nesso tra razzismo nello spazio pubblico, costruzione di identità fittizie ma condivise e gestione politica dell’angoscia è più che mai presente.

Valgono senz’altro le obiezioni avanzate da Emilio Gentile nel suo Chi è fascista (Laterza, pp. 144, euro 13), dove è tematizza l’«astoriologia», ossia l’inconsistenza di un «fascismo eterno», prodotto essenzialmente di una lettura psicologizzante e reificata dei fenomeni storici, invitando quindi a una necessaria cautela nella comprensione del presente. Ma vale anche l’elemento consolatorio che la memoria del regime ci ha consegnato tra i suoi marchi di fabbrica, come una sorta di brand destinato a sopravvivergli, anche ad eventi drammaticamente conclusi.

Valgono senz’altro le obiezioni avanzate da Emilio Gentile nel suo Chi è fascista (Laterza, pp. 144, euro 13), dove è tematizza l’«astoriologia», ossia l’inconsistenza di un «fascismo eterno», prodotto essenzialmente di una lettura psicologizzante e reificata dei fenomeni storici, invitando quindi a una necessaria cautela nella comprensione del presente. Ma vale anche l’elemento consolatorio che la memoria del regime ci ha consegnato tra i suoi marchi di fabbrica, come una sorta di brand destinato a sopravvivergli, anche ad eventi drammaticamente conclusi.

La lettura del volume di Francesco Filippi, Mussolini ha fatto anche cose buone (Bollati Boringhieri, pp. 160, euro 12) testimonia in tale senso. Laddove quello che conta non è solo la perduranza del falso ma la necessità di farvi ricorso, non tanto o non solo per rilegittimare i trascorsi ma per risarcirsi dinanzi ad un presente che è vissuto sempre più spesso come privo di speranza.

Il ritorno della narrazione collettiva in chiave magica e infatiloide, la mitologizzazione del passato, la scissione tra tecnica e sapere diffuso sono fattori di cui il fascismo storico prima, e oggi i populismi reali, si alimentano per neutralizzare la partecipazione ai processi decisionali.

Il ritorno della narrazione collettiva in chiave magica e infatiloide, la mitologizzazione del passato, la scissione tra tecnica e sapere diffuso sono fattori di cui il fascismo storico prima, e oggi i populismi reali, si alimentano per neutralizzare la partecipazione ai processi decisionali.

Il nostro tempo sarà ricordato e giudicato dai posteri come quello che è stato segnato, una volta per sempre, dalla separazione tra una upper class transcontinentale, «mondialista», internazionalista e quindi abituata a muoversi a suo agio negli spazi senza confini tracciati dal movimento delle merci, dei capitali, delle risorse, e quei territori i cui residenti sono invece stati consegnati ad una crescente marginalità.

Una condizione, quest’ultima, dettata dal combinato disposto tra immobilità professionale e culturale, drenaggio e transfert delle risorse, e mobilità sociale discendente. Non è solo un fenomeno di ristrette élite ma il prodotto di una più generale secessione dei ceti affluenti, a loro agio nelle trasformazioni indotte dalla globalizzazione poiché di essa beneficiari, soprattutto con l’abbattimento della remunerazione del lavoro collettivo e nel ramificarsi delle opportunità di relazione e scambio tra gruppi ristretti, rispetto al resto delle società nazionali.

Per interpretare il fenomeno del populismo, in tutte le sue molteplici varianti, facendo giustizia una volta per sempre delle sue presunte affiliazioni di sinistra, occorre quindi indagare la sua natura politica – in quanto risposta alla crisi della democrazia come strumento di integrazione – insieme alle ragioni collettive che lo ingenerano e ne rinnovano i motivi della sua esistenza come totalitarismo sociale. Si tratta di un fenomeno novecentesco che è transitato, con rinnovata potenza, nel nuovo secolo.

Un fenomeno di lunga durata, capace di ibridarsi, adattarsi, camaleontizzarsi in realtà tra loro molto diverse. Qualcosa che era riuscito, nel nostro Paese, al fascismo. Da questo bisogno di rappresentanza illiberale è allora necessario ripartire per capire quale sarà lo stato della politica per i tempi prossimi. Così come i suoi effettivi margini di azione.

Claudio Vercelli Il Manifesto 14/6/2019

Vedi: Dare il nome alle cose

L'ondata d'imbarbarimento che travolge la democrazia

A differenza del passato, il «postfascismo» distrugge la democrazia dall'interno

"L'Italia non ha mai chiesto scusa alla sua Africa"

Il popolo si è dissolto nella massa

In carica...

In carica...